〇セッション概要

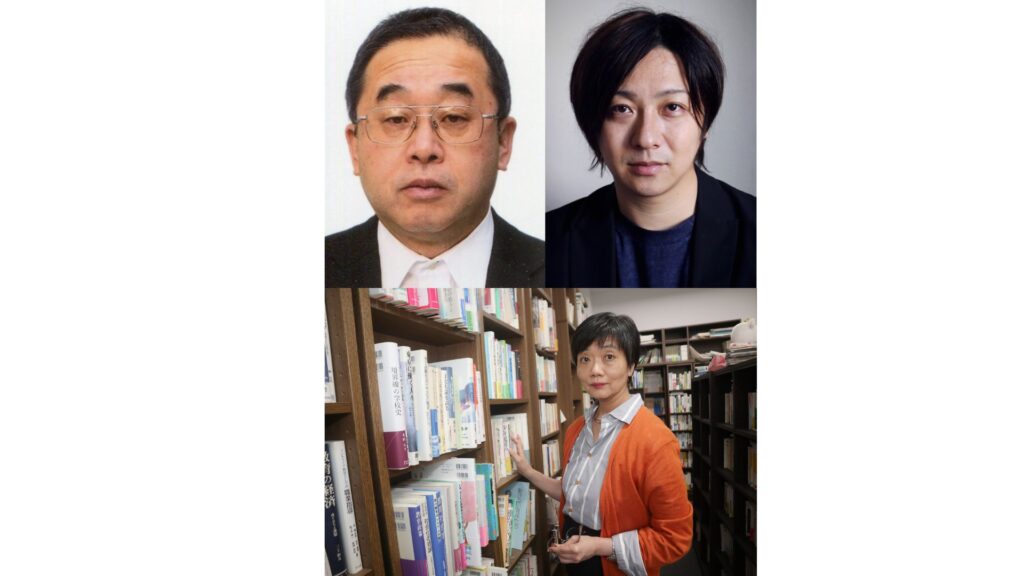

このセッションでは、岡出先生、北村先生、本田先生が登壇し、それぞれの専門領域から体育や遊びについてお話しいただきました。本田先生には、岡出先生・北村先生の発表を受けて、コメントと質問を投げかけていただき、議論を深める場となりました。

岡出先生は、体育科教育学の観点から、日本の学習指導要領や教育行政の流れを整理しながら、特に、子どもの遊びが学校に持ち込まれ、逆に学校で学んだことが外にも影響を与えるサイクルがあったり、体育の授業においては、計画されたカリキュラムと実際に学ばれている内容が必ずしも一致しないことなどを指摘されながら、地域とのつながりや多様な学びの選択肢をどう広げていけるか、また体育の授業における「良質な体育(Quality Physical Education)」の概念などを示してくださいました。

北村先生は、最近出版された著書『遊びと利他』の内容から、「利他(リタ)」という視点から遊び場や遊具についてお話しされました。現在の日本の公園が規則に縛られすぎて自由な遊びが制限されている現状や1990年代以降、公園の遊具が撤去されたことで、子どもたちの遊びの多様性が失われ、異年齢の交流が減っている流れなどが示されました。また、海外の遊び場の調査の様子も写真付きでご紹介くださり、デンマークやドイツの公園では、砂場や木製遊具が多く取り入れられ、子どもたちが自由に遊べる環境が整っていることを紹介されました。また冒険遊び場、プレーパークなど、子どもたちの「やりたい」が実現される場において、他者と関わることで利他的な関係が深まるという視点が印象的でした。

本田先生は、日本の教育の場に根付く「垂直的な序列」が子どもたちの関係性や学びにどのような影響を与えているのかを指摘されました。また 体育の授業は、子どもの社会性や価値観の形成にどの程度寄与できるのかという投げかけや、体育がジェンダーギャップを助長してしまう可能性についても投げかけてくださいました。また、「心身ともに健康であることが前提になっている」ことの問題も指摘されました。

〇参加者の声(事後アンケート・セッション中の発言より)

・体育は、身体面を重視しがちだけど、もっと広く大きなところに大切なことがつまっている教科だと再認識できました。 個人的には北村先生の遊具の話がとても面白かったです! 体育の授業を考えた時に、余白の部分をどのように作っていくか考えたいと思いました!

・体育がこんなにも幅広く人間形成に関わるものであったことを初めて認識しました。目からうろこの講座でした。一方で、体育教育だけを切り取って議論しても限界があり、政治的影響を受けざるをえない教育行政の中で、結局のところ未来を見据えて「どんな人間を育てたいのか」という国家的大前提が問われているのだ、とも思いました。

〇セッションを終えて

体育の枠を超えた話題が多く、教育全体や社会とのつながりを意識するような内容であったと思います。あらためて体育とは何を学ぶ教科なのかを見つめ直す時間となりました。時間が足りないと感じるほど、多くの視点を得られたと思います。今後も、こうした対話の場をつくりながら、みんなで考え続けていきたいと思います。

(酒本 絵梨子)

〇セッション紹介

みんなで考えよう、未来の体育

あなたの考える「未来の体育」とはどのようなものですか?

今回のサミットは、参加者のみなさんと一緒に「未来の体育」について議論するセッションから始めます。

前半は3名のシンポジストのお考えを聴き合い、後半は参加者のみなさんとともに未来の体育について話し合っていきたいと思います。

岡出美則氏(日本体育大学スポーツ文化学部教授)

北村匡平氏(映画研究者/批評家/東京科学大学リベラルアーツ研究教育院准教授)

本田由紀氏(東京大学大学院教育学研究科教授/日本学術会議連携会員)