2021/11/20 未来の体育の授業研究会9thを行いました。

今回は近江望さん(大谷大学教育学部講師、元小学校教員)に「運動会は保健体育!?」というテーマでお話していただきました。

今回も様々な立場の方に参加していただき、近江さんの実践例や論文からの問いかけなどをいただき、参加者の皆さんと対話しました。

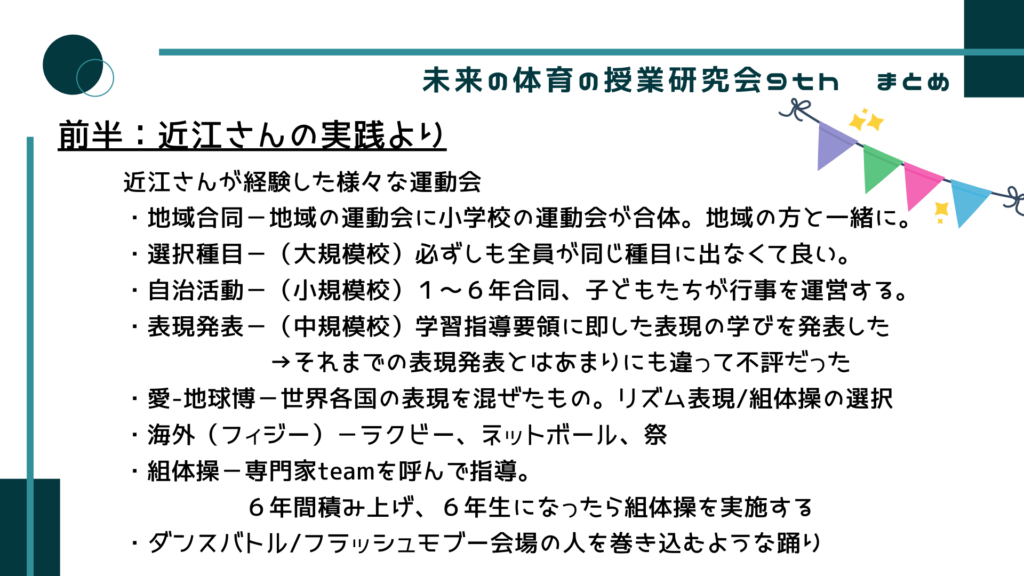

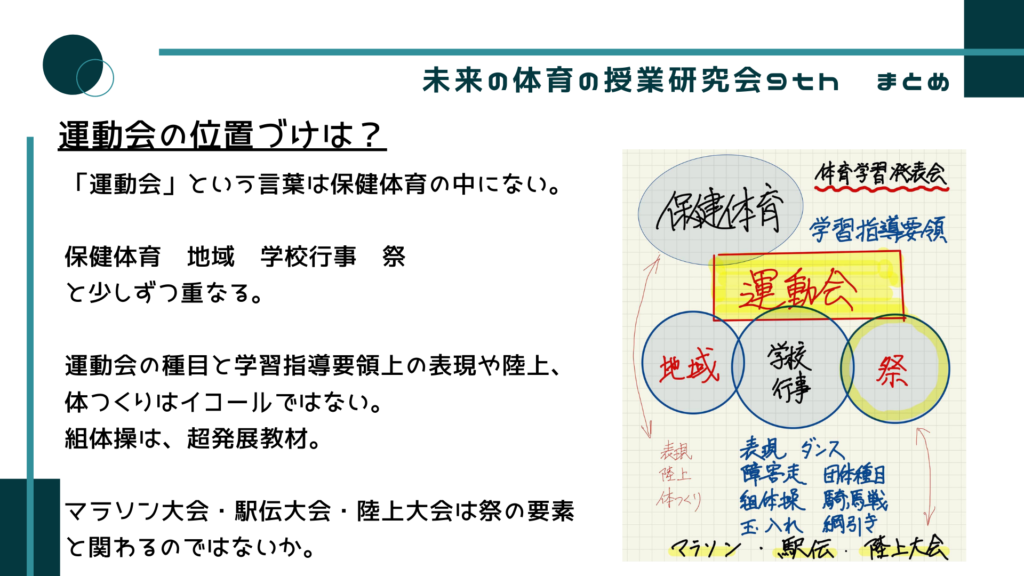

以下、簡単にですが研究会の内容をまとめました。

次回、未来の体育の授業研究会10thは12/18(土)20:00-22:00です。

藤原修一さん(千葉大学教育学部附属中学校保健体育科教諭)に「運動構造に着目した授業づくり」というテーマでお話していただきます。

保健体育の授業には教科書が存在しない。学習指導要領にはどのような領域、種目を扱うかは記載されているが、そこへのアプローチはさまざまである。1つの切り口として、対象となる運動はどのような動きで構成され、どのような運動の形式であり、一連の動きはどのような局面構造となっているのか。単元通して、こうした視点を持って毎時間の授業に取り組むことで、課題となる運動ができる・できないにかかわらず、自身の体育授業での取り組みを振り返ることにつながらないだろうか。いわゆる個人種目・チーム種目それぞれで実践したことを報告させていただき、授業のあり方をお話しできればと思います。

Facebookイベントページはこちら